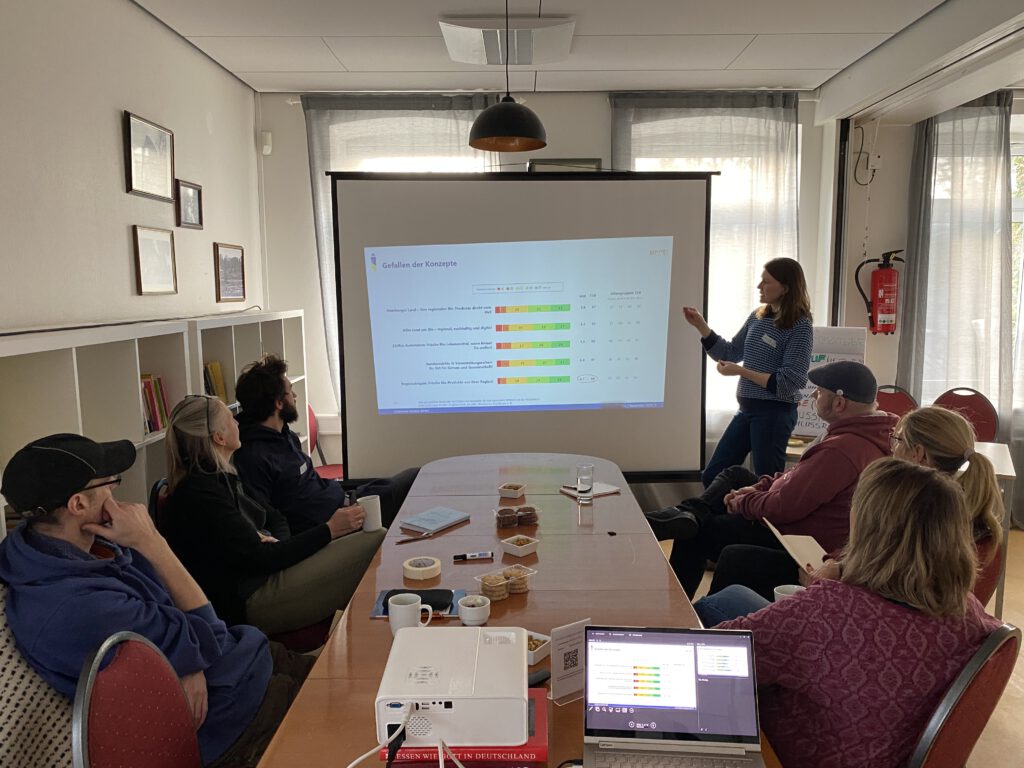

In Gülzow trafen sich Vertreter*innen der regionalen Lebensmittelwirtschaft, um über die Chancen und Herausforderungen der Regionalvermarktung zu diskutieren. Zwei zentrale Themen standen dabei im Fokus: das Konzept des „Regionalregals“ im Einzelhandel und die Entwicklung einer einheitlichen Regionalmarke.

Teilnehmer*innen

Thore Dammann

Philipp Hawranek

Florian Oehler

Wiebke Schürmann

Petra Schweim

Ute Voß

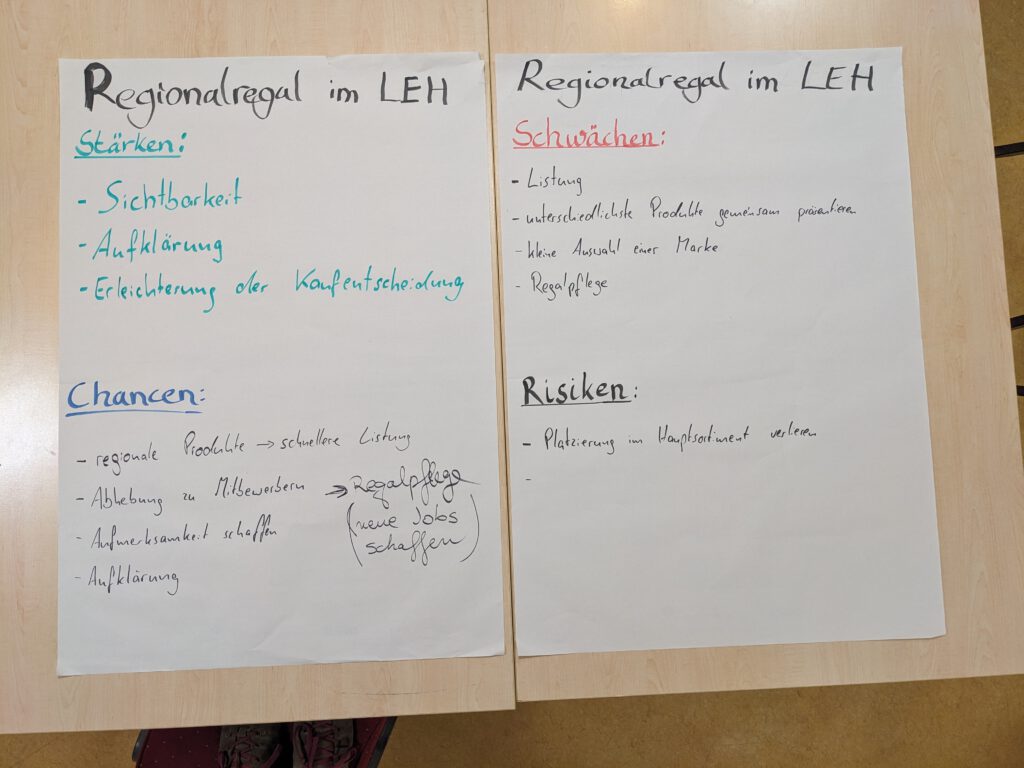

Die Diskussion über das „Regionalregal“ zeigte, dass es eine klare Definition des Begriffs „regional“ braucht, um den Kund*innen zu verdeutlichen, welche Produkte aus der Region stammen. Es wurde ein Radius von 50 bis 100 km vorgeschlagen, um diese Regionalität besser zu definieren. Die Teilnehmer*innen betonten, dass regionale Produkte oft handwerklich hergestellt werden und im Vergleich zur Massenproduktion einen besonderen Mehrwert bieten. In Bezug auf die Präsentation von regionalen Produkten wurde die Notwendigkeit betont, visuelle Aufklärungsarbeit zu leisten, beispielsweise durch Schilder, die Entfernungen und Richtungen angeben. Bei der praktischen Umsetzung des Regionalregals wurden Herausforderungen wie unterschiedliche Lagerbedingungen und die passende Sortimentsgröße thematisiert. Das Regionalregal sollte dabei als Ergänzung zum Hauptsortiment im Handel betrachtet werden.

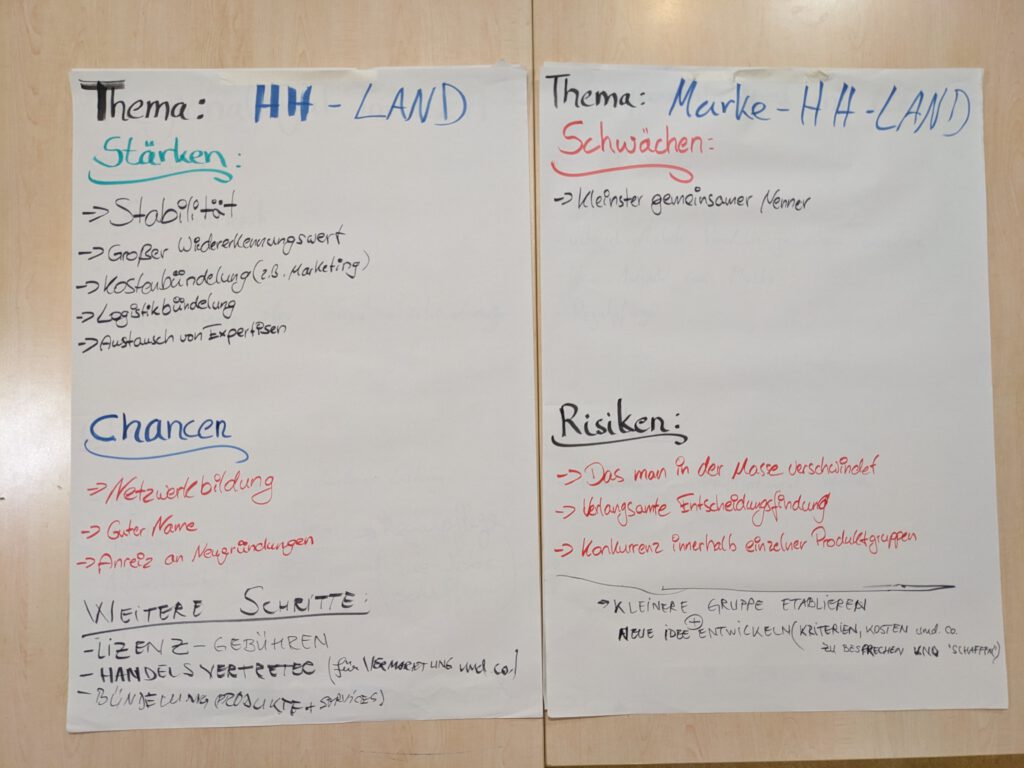

In der Diskussion um eine einheitliche Regionalmarke standen die Vor- und Nachteile einer gemeinsamen Marke im Vordergrund. Die stellten fest, dass es schwierig sein könnte, für bereits etablierte Marken eine Regionalmarke zu integrieren, ohne dass deren Eigenständigkeit verloren geht. Insbesondere in der Umgebung Hamburgs gab es unterschiedliche Vorstellungen darüber, wie weit der Begriff „Region“ geografisch definiert werden sollte. Einige Teilnehmer*innen schlugen vor, eine klare Abgrenzung wie etwa den „Südkreis Herzogtum Lauenburg“ zu nutzen, um das Vertrauen der Kund*innen zu stärken. Ein zentrales Element in der Markenentwicklung war die Vernetzung der Produzent*innen, da eine starke Kooperation in der Vermarktung die Stabilität und den Absatz fördern könnte. Die Teilnehmer*innen waren sich einig, dass das gemeinsame Marketing und die Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Akteur*innen wesentliche Vorteile bieten. Wichtige Aspekte der Diskussion waren die persönliche Beziehung zwischen Produzent*innen und Kund*innen, die Qualitätssicherung sowie die Notwendigkeit professioneller Unterstützung im Marketing. Eine erfolgreiche Strategie für die Regionalvermarktung sollte sowohl die praktischen logistischen Herausforderungen als auch die emotionalen Bindungen zwischen Produzent*innen und Konsument*innen berücksichtigen.

Abschließend wurde deutlich, dass eine stärkere Vernetzung und die Etablierung einer gemeinsamen Regionalmarke als erfolgversprechende Strategien angesehen werden, um die Regionalvermarktung langfristig zu stärken und auszubauen.